Silvio y los inhumanos

Silvio y los inhumanos

Tras ser encarcelado por participar en las manifestaciones en contra del golpe de Estado hacia el presidente Zelaya en Honduras, Silvio Ruano ha pasado los últimos diez años migrando. Se subió a La Bestia, se escapó de los Zetas, trabajó en campos de uva, fue deportado mil veces, viajó con la caravana. Este año pasó siete terribles días en confinamiento solitario en el Otay Mesa Detention Center. Siete días en el infierno. Este reportaje es parte del proyecto ‘Solitary Voices’, realizado junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros seis medios en Estados Unidos y Latino América.

“Inhumanos”. Así llama Silvio* a los agentes de Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, o ICE, por sus siglas en inglés. “Esa gente se burla de ti, te tiran la comida, te tratan como un animal”, dice Silvio, con el ceño fruncido. “Pienso que esas personas no deben tener consciencia. Son inhumanos”, repite.

En diciembre del año pasado, tras cuatro días de detención en San Diego, Silvio ya sabía la rutina. Sabía que ni las luces ni el aire acondicionado lo iban a apagar, nunca. Ya conocía a sus compañeros de celda: centroamericanos, árabes, asiáticos, africanos, hombres, mujeres, familias enteras. Los domingos recibía visitas de un amigo de Tijuana, Alfredo. Entendía cómo comportarse dentro. Qué hacer y qué no hacer. Dónde dejar la basura. Días después de navidad, Silvio hacía fila para recibir su comida cuando uno de los agentes de ICE, uno de los inhumanos, le empujó la bandeja hacia el pecho. Cabreado, Silvio respondió.—Oye —le dijo—, ¿por qué me estás tirando la comida? ¿Por qué actúas así? Yo no te he hecho nada.—No Spanish —replicó el agente, se acercó a uno de sus compañeros. Empezaron a hablar. Lo señalaban. Se reían. — Come —le dijo el inhumano. Le pidieron a Silvio que saliera de la cafetería, que dejara la comida ahí. Lo llevaron a través de los pasillos gélidos del centro de detención, donde todo era silencio.

—Ya me jodí —pensó Silvio.

Le abrieron una puerta, dentro había un pasillo con habitaciones a ambos lados. El primer agente le abrió una puerta más. Silvio entró. Sin más y sin explicaciones le cerraron la puerta. Silvio, de 1.70 de altura, calcula que la habitación era de dos Silvios de largo por uno de ancho. Dentro, recuerda, había una plancha de metal, en la que podía dormir, un lavamanos justo encima del inodoro, sobre el lavamanos una pequeña lámina de metal pulido que servía como espejo y un poco más arriba un cámara de video, siempre atenta. No había ni una sola ventana o reloj. Eso era todo. Las paredes eran como paredes de baño, con azulejos de cerámica, blancos todos. El techo, gris y de concreto. La puerta, de metal robusto e invencible no dejaba oír nada que viniera de afuera, más que cacheteo ruidoso y metálico de las otras puertas; esas sí que sonaban fuerte dentro de la celda de Silvio. Había frío y una luz fija que nunca se apagaba.

—¿En qué te metiste, hermano? —se dijo, nervioso y mirándose en el espejo. Tan pronto se separó de su reflejo vio un mensaje tallado en la puerta de su diminuta celda.

Ánimo, amigo. ¡Pronto saldrás de aquí! IIII III

“Sabía que me estaban castigando”, cuenta Silvio el martes 30 de abril en la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala. “Pero por lo que hice, por responderle a ese tipo, pensé que no estaría mucho tiempo ahí; un par de días, tal vez.” Silvio Ruano, nacido en 1983 en Santa Bárbara, Honduras, pasó siete espantosos días en el hoyo, en confinamiento solitario. Uno menos que quien talló esa leyenda esperanzadora en el metal usando, quizás, un cepillo de dientes roto —una de las pocas pertenencia que pueden tener dentro del hoyo— se aventura a decir Silvio, esquelético, de afro tupido y manos rápidas. Silvio es, a primera vista, un tipo accesible, extrovertido, cálido y con la energía de un deportista. Sin embargo, esa agilidad y agudeza desaparecieron durante las entrevistas. Especialmente cuando recordaba su tiempo en el hoyo. Sus manos temblaban. Balbuceaba. Hablaba a tropezones. Si bien las imágenes eran claras y nunca, en dos pláticas, contradijo versiones, parecía también frágil. Cuando hablamos con él, en la Casa del Migrante, a mediados de abril, dijo que recién empezaba a sentir quebrantos que no había sentido en Otay, como dolores de espalda y de hombros. Silvio, según el neuropsiquiatra y psicoterapeuta Héctor Ochomogo, muestra los signos de alguien que padece de estrés postraumático.

El confinamiento solitario, y especialmente las condiciones bajo las que vivió Silvio (silencio, no saber la hora del día, poco sueño, frío, luz perpetua y la incapacidad de comunicarse en su idioma materno) según Luisa Salazar Duarte, especialista en psicoterapia, puede provocar estrés, trastornos de sueño, dolores musculares, la persona pierde la capacidad de análisis e incluso pueden recurrir a lastimarse a sí mismas y, en casos extremos, optar por el suicidio. Ante esto, el doctor Ochomogo añade ataques de pánico, psicosis, ansiedad, delirios, cuadros depresivos, estrés postraumático y hasta episodios alucinatorios, que pueden iniciar con alucinaciones visuales, a auditivos e incluso táctiles. Según Ochomogo, cada vez que la persona recuerda el evento traumático, va a experimentar un aumento en su frecuencia cardíaca, en su frecuencia respiratoria, temor, angustia y aprehensión; y, de no ser tratados, estos síntomas pueden persistir, “como sabemos que pasa con los veteranos de guerra”, añade.

A tropezones, Silvio cuenta su tiempo en el hoyo de la siguiente forma:

“Todo es silencio ahí. Es terrible. Silencio o un montón de ruido. El silencio te vuelve loco. El ruido no te deja dormir. Cuando echás agua las tuberías suenan como un dragón. ¡Rrruuaa! Los agentes pasaban a cada rato, te abren la puerta y la tiran. [Aplaude, simulando el ruido de la puerta.] Abren y cierran a cualquier hora. No les importa si estás dormido. Te abren la puerta, te tiran un burrito… chimichanga le dicen. ‘Go, comida’, te dicen. Eso a cualquier hora. No era desayuno, almuerzo y cena. ¡No! Era a cualquier hora. Y está la luz. Yo ya tenía ojeras desde antes. No dormía bien. Las risas de los agentes. A veces te abren. No siempre. Para eso tienen la cámara que está arriba del inodoro. Y con eso ni ganas de ir al baño tenía. Ya estoy grande, pero me queda un poco de pudor. [Risas.] Esos días en el hoyo no me bañé. ¡Siete días sin bañarme! [Sacude la cabeza.] Empecé a ver ese mensaje en la puerta para levantarme el ánimo y pasar los días. Uno. Dos. Contaba las rayitas.”

Sin embargo, esa no fue la primera vez que Silvio vivió encerrado por días en un mismo cuarto.

¡Queremos a Mel!

Hace diez años Silvio tenía una vida normal. Tenía 26 años, vivía en San Pedro Sula, trabajaba en el Instituto Hondureño del Café; era catador. No olvida esa época. Tenía, también, una novia, Rosario, un apartamento en el barrio Las Palmas, quería seguir estudiando, pensaba en formar una familia. Una vida normal, pues. Sin embargo, en el 2009, tras la detención y deportación del presidente Manuel Zelaya, la juventud hondureña y opositores del presidente del congreso nacional, Roberto Micheletti, empezaron a manifestarse en contra del Golpe de Estado. “Mi consciencia me decía que era injusto”, rememora Silvio. “De repente ya estaba enfrente de las manifestaciones”. Silvio se plantó frente al congreso, participó en una huelga de hambre, fue de los que gritó “¡Queremos a Mel!” y “¡El que no salte es golpista!”.

Un día, mientras cientos de personas se manifestaban frente al congreso de la república, en San Pedro Sula, Silvio vio a un grupo de militares cerca, apenas viendo la protesta. De repente se acercaron al grupo y empezaron a golpear y a capturar a la gente. Silvio empujaba a otros manifestantes, para avanzar. Recibió un golpe seco en la cabeza. Empezó a sangrar. Vio que los militares capturaban a la gente, a hombres, mujeres; los subían a los vehículos. Él también terminó dentro de un pickup militar, sentado en la palangana, junto a otros manifestantes, todos hombres y rodeado de soldados. Nadie hablaba.

—Acá llevamos a un grupo. ¿Qué hacemos con ellos? —decían los militares.

—¿Qué estoy haciendo acá? —se lamentó Silvio, arriba del pickup, pues ya había escuchado de varias personas amenazadas, heridas, desaparecidas o asesinadas por las Fuerzas Armadas de Honduras. Los hospitales locales recibían heridos. Medios como Radio Progreso, Canal 36 y Radio Globo fueron saqueados y sus reporteras y reporteros amenazados. El 5 de julio Isis Obed Murillo, de 19 años, recibió un disparo en la nuca mientras él y cientos de personas esperaban el regreso de Zelaya en el Aeropuerto de Tegucigalpa. Ese mismo día se instaló un toque de queda en Honduras; los civiles no podían estar en las calles después de las 14 horas.

Silvio recuerda que le temblaban las manos y que el vehículo avanzaba rápido sobre la carretera internacional en La Fortaleza. Después de la Fortaleza, llegaron a Cofradía, luego a La Esperanza y finalmente a la base militar de Naco, Cortés, con la Cordillera del Merendón de un lado y el Río Chamelecón del otro. Para el 2 de julio, cuatro días después del Golpe de Estado, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos registraba a más de 600 detenidos, unos por no haber respetado el golpe de queda, otros, como Silvio, por manifestarse. En Naco, a Silvio y los demás, les quitaron sus documentos de identificación. A todos los metieron a un calabozo; más de veinte en una misma celda sin luz, con un hoyo en el suelo por retrete, dos planchas de concreto por cama y un pequeño hoyo rectangular en la pared como única ventana desde donde se veían las montañas y otros calabozos. El lugar era húmedo, oscuro, rojizo; caliente de día, helado de noche. “Y ahí nos tuvieron”, dice Silvio. “En la madrugada entraban a manguerearnos con agua fría. Mientras estábamos durmiendo, entraban a golpear los barrotes con tubos de metal para despertarnos; de repente nos tiraban orines, nos tiraban heces, estiércol; no limpiaban la celda. El olor era insoportable. Y así, con ese olor, comíamos. Nos daban frijoles con arroz y guineo cocido. Nos tenían como animales”.

[frasepzp1]

—¡Hijos de puta!—gritaban los jóvenes—.¡Están defendiendo un acto injusto!

—¡Cállense, mierdas! —respondían los militares y les echaban agua.

“Tenía miedo”, admite, viendo a una familia de cubanos caminar los pasillos de la Casa del Migrante. “Pensé que me iban a matar. Veía el rostro de mi padre. El de mi madre. Mi familia. Mis amigos. Mi tía Vilma.” Silvio habla con la vertiginosidad de un rapero. “¿Qué hacíamos? Nada. Pasar el tiempo. Nos acostábamos. Nos sentábamos. Veíamos por la ventana. Nos volvíamos a sentar. Nos tirábamos en el piso”.

Pronto la ira se convirtió en silencio, en desesperación, en pánico. Todos pensaban que los iban a matar, dice Silvio. Pasaron días viendo cómo el sol dibujaba un pequeño haz de luz sobre el piso de la celda. Días viendo la lluvia gorda caer fuera, al ritmo de los relámpagos. Silvio dice que ahí, encerrado, decidió emigrar. Luego, al cabo de un mes, los militares sacaron al grupo, les tomaron las huellas, les sacaron fotos y los llevaron hasta la entrada principal. Los dejaron ir, no sin antes advertirles que si seguían manifestando los iban a matar. Pidiendo ride Silvio y otro muchacho, Edwin, llegaron hasta Fortaleza. A los días entraron en Guatemala, camino al norte.

“No me llevé nada”, dice Silvio y hace una pausa. No puede seguir. Llora. “A los días llamé a mi primo Naumé para contarle que estaba en Guatemala y me dijo que mi tía Vilma había muerto. La habían llevado Hospital Mario Catarino Rivas, pero no aguantó. Cáncer de mama. ‘La Doña’, así le decía yo. Ella fue la señora que me crió. Me ponía a lavar y planchar. Ella sabía que un día me iba a servir eso. Ella me defendía porque yo era el único moreno de la familia. ‘Chiringüite’, me decía, por pequeño.” Silvio hace otra pausa y se seca las lágrimas.

Esa primera migración, como la llama Silvio, la del 2009, lo llevó no muy lejos, hasta Veracruz. Él y su amigo Edwin salieron por La Mesilla, llegaron a Comitán, Chiapas. En Veracruz agentes de migración le pidieron a Silvio, mas no a Edwin, que bajara del bus. Comprobaron que viajaba indocumentado. Lo bajaron a Tapachula, y luego 500 kilómetros más al sur, a Honduras. “Ese mismo día, a las cuatro de la tarde, regresé a Guatemala”, ríe. Y si bien ha sido deportado varias veces de vuelta a Honduras, Silvio siempre ha salido.

No se arrepiente.

Ni los siete días en el hoyo, en el infierno hacen dudar a Silvio que tomó, en el 2009, la decisión correcta: huir de Honduras.

“¿Qué hacía ahí? Nada. Es que en el hoyo te vuelves loco. La luz. El frío. Estás sentado. Te paras. Te da frío. Te arropas con esa manta, pero cada movimiento que hacés es un escándalo. Cric. Cric. Cric. [Silvio rechina los dientes.] Es de aluminio. Cric. Cric. Cric. Entonces te acuestas para dormir y apenas te mueves y todo truena. Cric. Cric. Cric. Entonces te despierta. Te acomodas y ya se te fue el sueño. ¡Tremendo! Pero es que tienes que tenerla. No es una opción dormir sin ella. Hace mucho frío adentro. Y esa manta sí te calienta. Pero carajo, te quita la paz. Y también, como es de papel aluminio, se va rompiendo. Un movimiento y —¡zaz!— de repente ya tiene un rasgón. Pero todavía aguanta. Lo malo es que como te movés, ese rasgón se hace más y más grande. Había guardias a los que les decías: ‘Hey, mira, ya está rota’, y te la cambiaban. Pero no todos. ‘¡Cuídala!’, te decían. Son inhumanos, te digo. Por todo se te rompe. Te acomodás, se rompe. Te duele el estómago y te mueves, se rompe. Una vez me tocó amarrarla. Y siempre contaba las rayitas. Tres. Cuatro. ‘Un día menos’, decía, ‘un día menos’”.

Siempre México, a veces Guatemala, nunca Honduras

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el golpe de estado del 2009 fue el mayor causante de migración ese año para el país. En el 2009 la Patrulla Fronteriza estadounidense aprehendió a 540,865 personas en su frontera sur; 495,582 de México, 14,125 de Guatemala, 13,344 de Honduras, 11,181 de El Salvador y 6,633 de otros países.

Desde entonces el éxodo hondureño se ha disparado.

[embedpzp1]

Los próximos diez años se le fueron a Silvio viajando. Cuenta sus viajes con emoción en la voz. Después de una hora, sus manos finalmente dejan de temblar. El ex catador se sabe de memoria las ciudades por las que pasó, dónde durmió una noche, dónde trabajó unas semanas, dónde su vida corrió peligro. Fue en círculos. Quetzaltenango, Comitán, San Cristóbal de las Casas. Lo deportaban una y otra vez. San Pedro Sula, Huehuetenango, San Cristóbal. Esquipulas, Chiquimula, San Cristóbal. Ahí, en San Cristóbal, en el 2015, se subió a La Bestia. Llegó a Orizaba. Los Zetas bajaron a un grupo a punta de pistola. “Fue tremendo”, dice. Era de noche. Huyó entre los maizales. Zaragoza. Ciudad de México. Guadalajara. Nayarit. Mexicali. San Luis. A finales del 2015 y con 32 años decidió, finalmente, cruzar hasta Estados Unidos acompañado de un coyote y sobre el Río Colorado. Lo agarraron en Yuma, Arizona el 25 de diciembre. Estuvo un tiempo ahí, detenido. Le alegó a los inhumanos. Fingió ser guatemalteco. Firmaron su deportación. Lo llevaron a Florence, luego Seattle y de vuelta a Honduras. A empezar de nuevo. Esquipulas. Chiquimula. Ciudad de Guatemala. Casa del Migrante. San Marcos. Etcétera, etcétera, etcétera. En el 2016, en Veracruz, con la ayuda de un abogado, Silvio finalmente obtuvo una visa humanitaria, válida por un año, ya no se tenía que esconder en territorio mexicano.

—Ahora sí, migración me la pela —se dijo Silvio, sonriente.

Puebla. Ciudad de México. Guadalajara. Hermosillo. Ahí trabajó fumigando campos de uva. A los meses se movió hasta Tijuana y se unió a la Iglesia Bautista Príncipe de Paz y donde estuvo por los siguientes dos años, realizando obras con misioneros rusos, estudiando en el instituto bíblico, soñando con ir a hacer trabajo social al Perú y viendo con desdén a San Diego. Silvio estaba bien. No necesitaba más. Todo era paz. “Pude perdonar”, admite. Pero luego, a finales del año pasado, aún en Tijuana, escuchó de la Caravana Migrante y quizás conmovido, acaso inspirado, decidió volver a Honduras, por su cuenta. Silvio no lo logra explicar. “Estaba bien”, recalca. “Pero tenía que volver”. Se encoge de hombros. “Quería aprovechar si algún familiar quería venirse”, asegura. Silvio, entonces, dejó la iglesia, bajó hasta San Pedro, visitó primos, nadie quería irse con él, agarró un gorro y una bufada y se fue de vuelta al norte. Alcanzó a la caravana en Arriaga, Chiapas. “Ver ese mar de gente, todos necesitados; eso me movió”, asegura, todavía queriendo buscar una explicación.

Viajando con la Caravana, Silvio experimentó lo mismo que todos. Caminar largos tramos sobre el costado de la carretera. Dormir en el suelo. Agriparse en Ciudad de México. Agruparse después de cada ride. Viajaba, sin embargo, sin un objetivo específico. Asegura que no tenía intención de llegar a Estados Unidos, o de solicitar asilo, como muchos y muchas. Cuando él y el grupo llegaron a Tijuana, pensaba que retomaría su vida ahí. Se ocupó, al inicio, a organizar entrega de ropa y víveres. Participó, después, en la huelga de hambre para pedirle al gobierno estadounidense que aumentará el número de solicitantes de asilo que recibían cada día. A mediados de diciembre tuvo un encontronazo con un supuesto activista mexicano a quien descubrió recibiendo un soborno. Silvio lo confrontó. El activista se río. A los días, en noche buena, un compañero de la caravana le dijo que debía huir.

—Oye perrito —le dijo, casi susurrando—. Dice este man que te va a mandar a pegar un levantón, que te va a pelar por andar hablando mierdas.

El 25 de diciembre Silvio Ruano brincó la frontera; era la segunda navidad que era detenido por la Patrulla Fronteriza. Pidió entonces asilo en el Otay Mesa Detention Center. Contó lo del Golpe de Estado del 2009, del calabozo, de cómo le tomaron fotos y por qué, por eso, no podía volver a Honduras. Cuenta que dijo que tenía miedo. Por eso siempre salía, dijo. Dentro de Otay conoció más gente de Guatemala, de El Salvador, otros compatriotas; gente de Nicaragua, de Colombia, Venezuela, India, Irán, Irak, China, Ghana, Camerún, Nigeria. Durmió con los zapatos mojados. Sintió el frío familiar que lo hizo temblar en el 2016. Vio las mismas luces de neón, siempre encendidas. Conoció a Gregorian, de Armenia. Conoció a Ahmad, iraní. Lo defendió, a Ahmad, porque los inhumanos le tiraron su comida a la basura, por pedir el menú de dieta especial. Les gritaron a ambos. “Salaam alaikum”, le dijo Ahmad. “Dios te bendiga”, le contestó Silvio. Y a finales de diciembre, cuatro días después de cruzar la frontera, por contestarle a otro agente de ICE, lo pusieron en el hoyo. Dentro Silvio tenía media barra de jabón, pasta de dientes, un cepillo de dientes diminuto, del tamaño de su pulgar. Cuando ingresaron a Silvio a la celda de confinamiento solitario, no le dijeron cuánto tiempo iba a estar ahí.

Representantes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), llaman segregation o segregación al confinamiento solitario. En un comunicado, la vocera de ICE, Danielle Bennett aseguró que ICE utiliza la segregación para “proteger a las y los detenidos, trabajadores, contratistas y voluntarios de cualquier tipo de daño”.

“No puedes dormir ahí. Cierras los ojos, quieres dormir, te forzás a dormir, pero tu mente no para. [Silvio se toma la cabeza.] Te arde el cerebro, el cráneo. Yo me jalaba el pelo, ¡ya no aguantaba! [Silvio se tira el cabello.] Tal vez es por el frío, o por la falta de sueño, pero me quemaba el cuero cabelludo. Estando ahí me empezó. A los pocos días. Primero era picazón, luego ya me ardía. Y si tienes dolor de cabeza, no te hacen caso. O dolor de estomago, lo que sea. La comida era horrible. El chimichanga. El olor. [Silvio frunce el ceño.] A veces frío, a veces caliente. Me provocaba náusea. Y si pedías medicina, no te la daban. Me dolía el cuello, la cabeza, la espalda por la posición en que me podía acostar sobre esa plancha. Tenía la vista cansada. Dolor en la frente. Les pedía medicina. Les decía que les quería hablar. Hacían cara de enojados. Al rato llegaban. ‘What?’ y yo les decía, ‘duele la cabeza’ y me respondían, ‘después’. ¡Y nunca llegaban! O ‘No Spanish’ hasta los guardias que sabés que son latinos. Y se ríen de ti. Los escuchás hablando entre sí y se ríen de ti. Pasaba el tiempo tratando de dormir. Perdía la noción de la hora, la noción del día y la fecha. No podía dormir. [Le tiemblan las manos.] Y cuando sí me podía dormir, de repente llegaban y me abrían la puerta. La somataban. O abrían otras puertas en el pasillo. No podía dormir. Y seguía contando las rayitas. Cinco. Seis. Este man estuvo ocho días. Pensé que yo iba a estar ahí ocho días también.”

“Ese lugar es el infierno”

La Organización de Naciones Unidas (ONU) define el confinamiento solitario cuando una persona permanece en aislamiento por más de 22 horas y sin mayor contacto con otros seres humanos. Según una base de datos obtenida por solicitud de acceso a información por parte del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ por sus siglas en inglés), se registran más de 8 mil incidentes en que mujeres y hombres han sido puestos en confinamiento solitario, en cuarenta centros de detención en Estados Unidos, entre el 2012 y principios del 2017. Las razones varían. Van desde medidas disciplinarias, porque la persona representa un peligro para sí misma u otros detenidos; por tuberculosis o sencillamente, porque el o la detenida lo pidió así (por ser víctimas de abuso o discriminación). Según la base de datos, en 187 de los casos, la o el detenido fue puesto en confinamiento solitario por más de seis meses; 32, por más de un año. De estos 8 mil incidentes de aislamiento, 444 fueron a personas de Guatemala; 664 a personas de Honduras. De esos 8 mil, 427 ocurrieron en Otay Mesa Detention Center, donde, el 25 de diciembre de 2018 fue ingresado Silvio Ruano, de Santa Bárbara, Honduras.

En el 2015 la ONU actualizó un documento de reglas mínimas y estándares para el trato de prisioneros; así, prohibió el uso del confinamiento solitario, a menos que un médico lo autorice. En esta base de datos obtenida por ICIJ hay registros de personas puestas en el hoyo durante algunas horas y otras hasta treinta días, algunos meses y hasta un año. La ONU afirma que si una persona permanece más de 14 días en confinamiento solitario es considerado tortura. Juan E. Méndez, abogado argentino y ex relator especial de tortura de las Naciones Unidas, en entrevista con ICIJ, considera que este tipo de medida se utiliza, en parte, porque le resulta un recurso fácil a las autoridades. “Pero también es cruel, inhumano y degradante”, señala.

“Me la pasaba sentado, estético… digo, estático, en el piso”, recuerda Silvio. “Me sentaba, me paraba, me acostaba, me lavaba la cara, me mojaba el pelo, me miraba en el espejo. Veía que estaba más flaco, que tenía más barba, la boca seca. Me revisaba los dientes. ‘¡Estoy mal!’ decía. No sabía en qué día de la semana estaba. Cuando sentía sueño, aprovechaba y me acostaba. Algunos guardias sí te decían la hora. A veces eran las 3 de la mañana y yo despierto, como si nada. A veces era medio día y yo estaba cabeceando. ¡Ese lugar es un infierno! Dicen que en el infierno hay llamas; mentiras. En el infierno hay frío. Ese lugar es el infierno. Me desesperaba. Y contaba las rayitas, una y otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. A veces pensaba que yo iba a estar más tiempo que esta persona. Quince días. Un mes. A veces me trataba de convencer que ya me iban a sacar. Que hoy era el día. El día que me sacaron solo abrieron la puerta y ‘¡vámonos!’, me dijeron. Al final pasé un día menos que el de la persona que escribió aquel mensaje en la puerta. Me metieron en una combi. Me llevaron de regreso al Centro de Detención; yo iba atontado por la luz del sol. Yo iba con las manos arriba y uno de los de ahí, de Otay, me dice: ‘No, no, aquí no es así. Acá ya es diferente. ¿Ya comiste? ¿Cómo estás? ¿Te sientes mal? ¿Estás bien?’. Le dije que tenía dolor de cabeza y me llevaron al doctor. Me pude bañar, al fin. Me dieron unos crocs y un uniforme azul.”

De vuelta al sur

Cuando Silvio participó en la huelga de hambre a finales del 2018 en Tijuana, conoció a Alfredo Asturias, un joven activista tijuanense, delgado, moreno, de barba y bien parecido. Rápido se hicieron amigos. Y cuando Silvio inició su proceso de asilo en Otay, Alfredo iba seguido a hablar con él, en San Diego. A hablar con él, no al verlo, no del todo, pues en Otay las personas detenidas tienen acceso apenas a un teléfono comunal y a un sistema de pantallas. De un lado Silvio veía una pantalla donde aparecía Alfredo pixeleado, y Alfredo, del otro lado, le hablaba a otra pantalla. Alfredo le depositaba dinero a Silvio para hacer llamadas, organizó un crowdfunding, consultaba con abogados, le ayudó a Silvio a buscar artículos sobre la persecución que sufrió en Honduras y le aconsejaba. Silvio parecía llevar las de ganar; no es de todos los días que un activista centro americano, amenazado de muerte por el ejército de su país pide asilo en Estados Unidos. Tiene además una cicatriz en la cabeza para comprobarlo.

“Él era muy optimista, se veía fuerte”, señala Alfredo, por teléfono, manejando por la carretera de San Diego. “Me contaba que le estaba costando estar adentro, pero creía en su caso y en sus posibilidades”. Tenía Silvio, señala el mexicano, la fortaleza y empatía de un revolucionario.

—No soy el único acá, hermano —le decía Silvio.— Acá hay mucha gente sufriendo.

Pero a pesar de esa fortaleza, a pesar de que Silvio ha aguantado lo inimaginable, Alfredo afirma que por ratos su amigo se veía cansado, exhausto, con ojeras, el rostro desencajado y severamente más delgado. Si bien antes de llegar a Otay Silvio había pasado ya dos meses en la carretera, con la caravana, comiendo a deshoras, aguantando hambre, participando en una huelga de hambre, fue en el centro de detención donde más adelgazó. “Es por la comida”, confirma asqueado Silvio. “Me daba náusea esa comida. A veces la regalaba”. Sobre su tiempo en el hoyo, Silvio le contó poco a Alfredo, que se enojo, que le alegó a un agente, que lo pusieron ahí y nada más. El mexicano afirma que Silvio, muy platicador, le contaba más de su vida en Honduras.

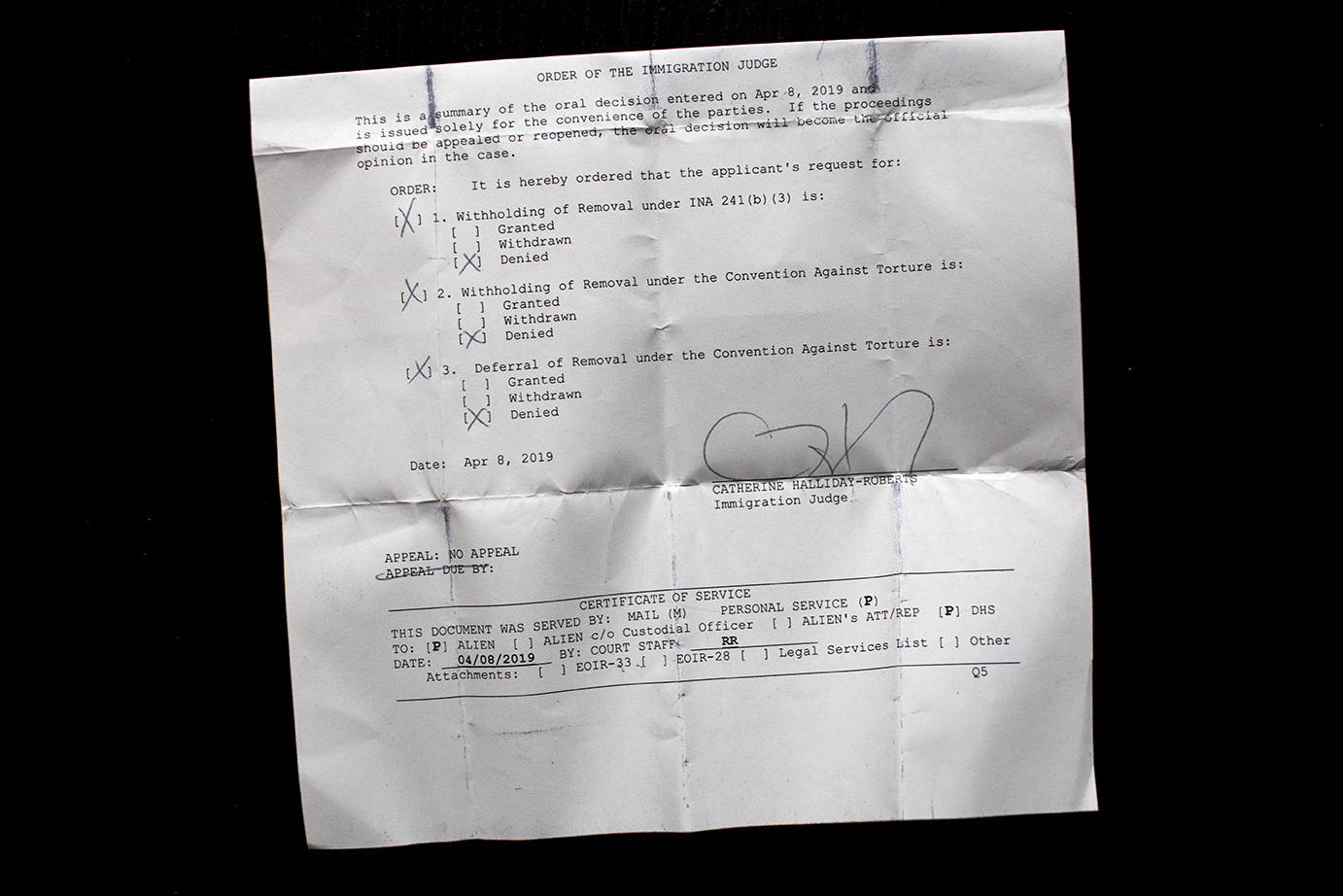

La única vez que Alfredo pudo ver a su amigo en persona fue cuando Silvio tuvo su audiencia en corte el 8 de abril de este año. Alfredo estaba sentado en la sala de audiencias cuando entró Silvio. Se vieron. Se reconocieron. Se saludaron. Rápidamente Alberto bajó la mirada. No quería causarle problemas pues le dijeron que no one’s allowed to make eye contact with the accused (nadie puede establecer contacto visual con el acusado). Cuatro horas de testimonio después, la jueza Catherine Halliday Roberts firmó la orden de deportación de Silvio. Alfredo no se pudo despedir de él, los inhumanos se lo impidieron. “No lo pude abrazar, o darle la mano; nada”, se lamenta el mexicano. “Quién sabe si lo voy a volver a ver”.

Pero faltaba un castigo más para Silvio.

“‘Te vamos a deportar’, me dijeron. A los dos días me enchacharon y me sacaron de Otay. Me llevaron a Luisiana, después a Nueva York, luego a Washington D.C., a Texas y de ahí a Honduras. Pasé… [empieza a contar con los dedos.] Pasé 17 días enchachado, esposado. Sí, así, de tobillos, cintura y manos. No sé por qué hacen eso. 17 días, no te miento. Desde que salí de Otay Mesa, en San Diego, hasta que íbamos sobrevolando Guatemala. Anunciaron que ya estábamos sobrevolando territorio guatemalteco y hasta ahí nos quitaron las esposas. Antes no. Para nada. No me podía bañar, otra vez. Imagínate la apestazón, porque todos estábamos así. Todos. Como si fuéramos delincuentes. Y es que tampoco me decían qué fecha iba a llegar a Honduras. Iba rebotando de ciudad en ciudad. Y así comíamos, enchachados. Nos daban una bolsa de papel, como la del doctor Chapatín, y adentro iba un sándwich, una manzana, un vasito de agua y una galleta. Ahora, por la cadena que tenía en la cintura, las manos no me subían más que al ombligo. Costaba mucho comer. Así la pasamos. Dormíamos sentados, todos sentados. Y la gente se enojaba, claro. ‘A ver, perros, vayan a Honduras, a ver cómo les va’, decían unos a los guardias. Imagínate, 17 días. Y como todo está conectado, si mueves una mano, te jala los tobillos. Ahora estoy sintiendo todo ese dolor. Un pana de Cuba acá me dio tres pastillas para el estrés. Tengo dolor en los hombros. Siento como que me están martillando las manos [Aprieta los puños]. Esta es la última vez que cuento esto. Me pongo a pensar: ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué pasó, Silvio? Quiero irme a meter a una montaña, donde nadie me conozca y olvidarme de todo, absolutamente de todo. Esta es la última vez que cuento esto.”

El 26 de abril Silvio aterrizó en Honduras. El sábado 27, en bus, llegó hasta Esquipulas. Pasó la siguiente semana en Ciudad de Guatemala. A principios de mayo retiró un dinero que le mandó Alfredo. A mediados de mayo llegó a Ciudad de México, y escribió: “pienso quedarme aqui pienso alquilar acá en cdmx aver que sucede”.

*el nombre de Silvio es supuesto para proteger al protagonista de esta historia

Más de este autor