Aislado y ansioso, no pensaba en la muerte, pero allí estaba a mi lado. Se sentaba a verme. Me apretaba e inflaba mis órganos. Para ella, yo era uno más. Yo era su asignación, su comisión laboral, el pedazo de carne, huesos, química y física que no conectaba bien.

Día a día esperaba la mañana o la tarde o la madrugada. Cuántas horas pasarían entre fiebre y fiebre. Me metieron en cápsulas donde partículas chocaban contra mi páncreas y lo diseccionaban en cortes e imágenes incomprensibles. El virus pandémico me sedujo y atrapó. Recorría mi sangre. Yo cerraba los ojos y lo podía oír en su marcha triunfal, que rítmicamente, al sístole y diástole, saludaba marcial al pasar por mi conciencia.

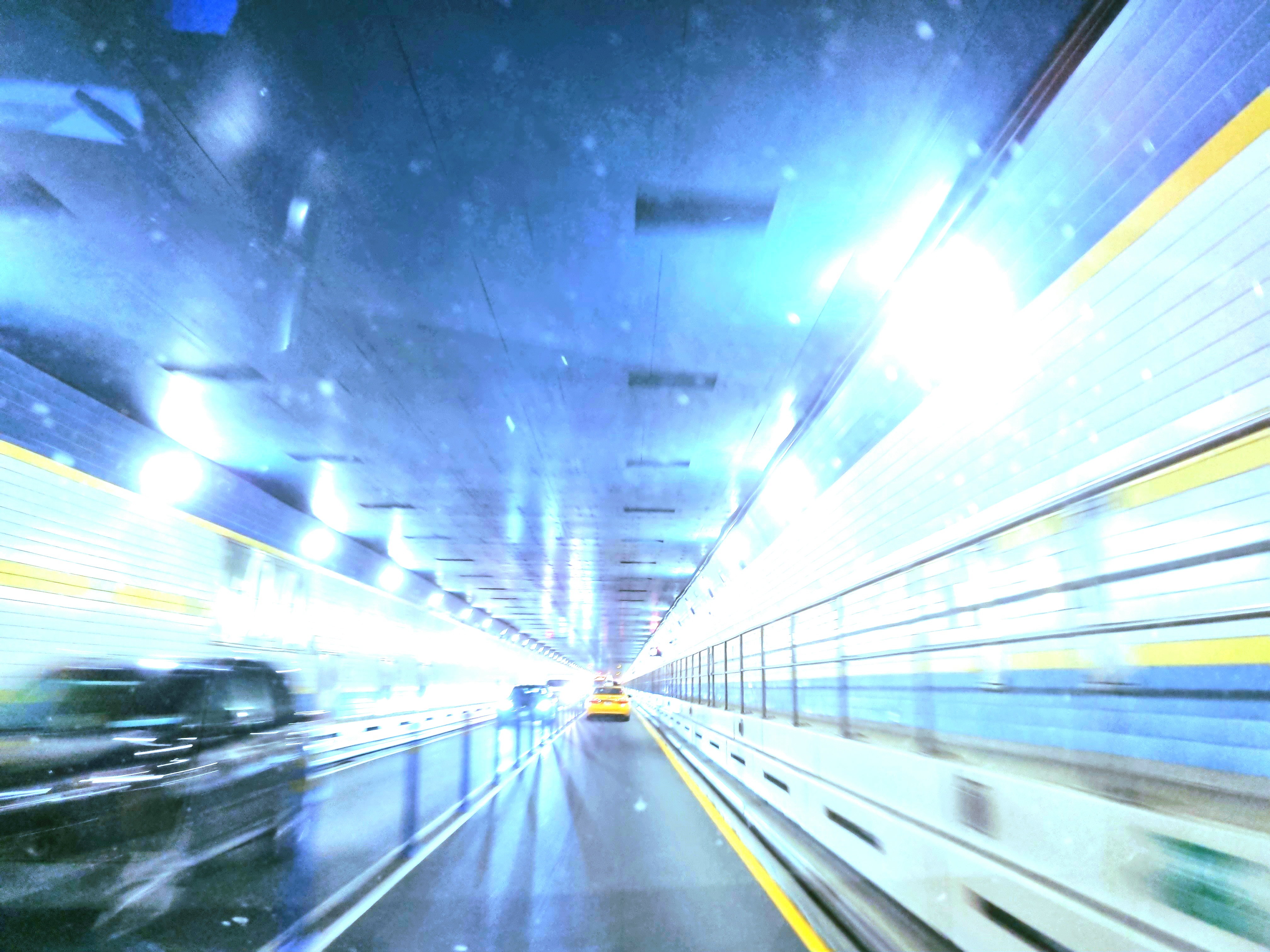

Un día, otro fantasma de blanco, sin sexo, sin cara, sin voz, de todos los entes que pasaban anónimos a tocar la puerta, me dijo que podía salir, que ya había pasado. Me puse presuroso la ropa con la que había entrado diez días antes y me pareció que llevaba toda mi historia en la pequeña bolsa. No necesitaba nada más. Un cepillo de dientes, un peine, dos pijamas, un libro que nunca leí. Salí por el pasillo de la muerte y de la vida. Vi el árbol del bien y del mal. Un intensivo lleno de seres que fueron personas y que inertes se sostenían a una existencia que yo desconocía. ¿Saldrían vivos como yo?

Se abrió una puerta trasera y me esperaba mi esposa en el carro. Me aferré a ella y lloré por primera vez. Era un llanto ancestral y sincero, desesperado como las manos a las que te aferras al borde del precipicio. Lágrimas formadas de sueros canalizados, litros y litros que me habían estabilizado «hemodinámicamente».

[frasepzp1]

Pero mi química no estaba bien. Las palabras se quedaban encerradas y no aparecían. No podía nombrar a las cosas. Las invocaba y se quedaban en huelga. Hacían bloqueos masivos, y mis conexiones y carreteras verbales se resentían. Eran monosílabos, y yo que quería ser Platón en un diálogo. Oía, pero no entendía. Pasaban los sonidos a mi lado. Ni haciendo un esfuerzo podía comprender. Levantarme era subir el Annapurna todos los días. Solo me consolaban una sábana limpia, una almohada fresca, una noche en silencio.

La comida era una afrenta, la lectura imposible, la música inodora, el trabajo inhóspito como el Sahara. Creía que era cansancio. No, del dolor no se aprende. No se regresa de la muerte eufórico y sabio, sino irritable y repulsivo. Evitaba los espejos, los ojos de mis hijos, el roce de mi esposa. No sos vos. Soy yo, decía. Me decía.

Las pastillas empezaron a funcionar. Una severa depresión poscovid fue el diagnóstico. Covid de larga duración, dice la literatura. Me convertí en una estadística más, en sujeto de estudio. No era especial. Me definen los estudios médicos, la literatura que surge por allí.

Mis celulitas neuronales empezaron nuevamente a platicar entre sí. Después de un año, por recomendación de mi siquiatra, me siento por primera vez a escribir algo. Y como no tengo pudor y me gusta desnudarme ante desconocidos, aquí estoy. La historia está para contarla y la escriben los sobrevivientes aunque no sean los ganadores. No fue una batalla. No fue una guerra. Solo fuimos yo y los que me sufrieron y me aguantaron y me aguantan no sé por cuánto tiempo más.

Más de este autor