Datos.

1. Guatemala es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, la región más desigual del mundo.

2. De todo lo producido por la economía nacional en 2012, los ingresos de quienes viven de su capital, o sea, los rentistas, eran mayores que todo lo ingresado por quienes viven de su trabajo. Un 11.4% mayores. Aunque el número de personas que pertenecen a ese grupo es infinitamente menor.

3. Esto no es igual en todas partes.

(Aunque en América Latina, por ahí anda.)

4. Desde 2001 hasta 2012, periodo en que la economía creció un 3.43% anual en promedio, en lugar de reducirse la brecha, como pregonarían los que hablan del derrame de riqueza cuando hay crecimiento e inversión, ambos grupos aún se distanciaron más: un 6.6%.

5. 1025 personas controlan en 75% del PIB en Centro América, según expresó el investigador Fernando Valdez en la presentación de su libro El gobierno de las elites globales: Cómo se organiza el consentimiento. La experiencia del triángulo norte.

6. 260 guatemaltecos acumulan una cantidad de dinero equivalente a algo más de lo que se produce en Guatemala en un año.

7. La inequidad y la pobreza matan. O mejor dicho, hacen que nos matemos.

8. Adam Smith, el primer economista que estudió científicamente la creación y acumulación de riqueza y exploró las bases del capitalismo moderno, escribió:

“Ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y desdichados”.

Y también:

“Esta disposición a admirar, y casi idolatrar, a los ricos y poderosos, y a despreciar o, como mínimo, ignorar a la personas pobres y de condición humilde […] [es] la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales”.

Mitos.

La desigualdad y la pobreza son naturales. Desde hace algunos años ha intentado establecerse una corriente de opinión que dice que la pobreza es el estado natural de las personas. Y con la desigualdad sucedería lo mismo. Todos nacemos pobres y desigualmente dotados, se dice, tratando de descalificar mediante la falacia naturalista las políticas sociales. La idea de que todos nacemos pobres tiene su fuerza retórica, porque es muy simple y porque apela a nuestro orgullo. Nos imaginamos en cueros, al nacer, como un Tarzán de los bosques y nos gusta creer que todo lo que hemos logrado, mucho o poco, se debe a nuestro propio talento y mérito. Pero el asunto es falso desde la premisa: unos nacen pobres y otros ricos, unos tienen apellidos sonoros y otros comunes, unos heredan títulos nobiliarios y fortunas y conectes, y otros solo heredarán el hambre. Ese “Todos nacemos pobres” implica que cada persona que nace lo hace en un mítico estado de naturaleza, en la Prehistoria del mundo (en la ¿Ahistoria?), sin posesiones, sin apoyos. Quien triunfa (es decir, quien se hace rico, según esta ideología), lo logra por méritos propios, porque tiene un valor, un arrojo, o una inteligencia extraordinarios. O por suerte.

Es el mito, muy estadounidense, muy randiano, del self made man, del hombre que se ha hecho a sí mismo. Y sabemos que si en el sentido amplio, todos somos productos de la sucesión más o menos azarosa de decisiones propias y ajenas, en el sentido estrecho, hombres-que-se-hayan-hecho-a-sí-mismos, empresarios o miembros de la elite económica que han alcanzado la cumbre (de esa desigualdad hablamos, de la extrema. Ver datos 1-6) sin sacarle tajada ilegítima al Estado o a sus vecinos (contrabando, evasión, expolios, tráfico de favores, sobornos, colusión, etcéteraectéteraetcétera), hay pocos. Basta leer a Paul Dosal en El ascenso de las elites industriales o a Marta Elena Casaús en Guatemala: Linaje y racismo o a Fernando Valdez en El Gobierno de las elites para comprenderlo.

En EEUU, el país en el que según el historiador TonyJudt se aplicó con mayor entusiasmo junto con Reino Unido e Irlanda el dogma del interés individual, muy vinculado al self made man, la movilidad social intergeneracional se redujo estrepitosamente a partir de los 80s. Para el año 2000, la renta de los padres explicaba en uno de cada tres casos la renta de los hijos. Veinte años antes era uno de cada diez.

La desigualdad al nacer, en cambio, es cierta en el sentido más banal de este debate: el biológico. Es obvio que algún peso ha de tener en el destino de cada uno, pero ni siquiera es un determinante de nuestra inteligencia, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de nuestros desequilibrios, mucho menos de nuestro triunfo. En todas las anteriores, lo ha demostrado la ciencia, tiene un peso muy marcado nuestro entorno, nuestra alimentación, nuestra salud, la discriminación, factores todos ellos marcadamente sociales y que solo controlamos de manera muy limitada.

La cosa no es de hoy ni es solo 502. Judt escribió que treinta años de desigualdad creciente, desde Reagan y Thatcher, habían convencido a los estadounidenses y a los ingleses de que esta es una condición natural de la vida sobre la que cabe hacer poco. Pero esa tendencia a la desigualdad creciente no estuvo siempre ahí. Ese es otro mito:

La tendencia actual siempre ha estado ahí. “Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970”, escribe Judt, “las sociedades avanzadas de Occidente se volvieron cada vez menos desiguales. Gracias a la tributación progresiva, los subsidios del gobierno para los necesitados, la provisión de servicios sociales y garantías contra las situaciones de crisis, las democracias modernas se estaban desprendiendo de sus extremos de riqueza y pobreza.

Desde luego, seguía habiendo grandes diferencias. […] Pero cada [país] a su manera se había visto afectado por la creciente intolerancia a la desigualdad excesiva y había establecido la provisión pública para compensar las carencias privadas”.

La ayuda social es para haraganes y perdedores y genera haraganes y perdedores. Un poco de historia no viene mal (aunque lo mismo pasa hoy en España y parecido en Guatemala). Citamos de nuevo a Judt: “Consideremos la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (cuyo título es reveladoramente orwelliano), que en la era de Clinton pretendía cercenar las provisiones sociales en estados Unidos. La finalidad declarada de dicha ley era reducir el número de beneficiarios del bienestar. Esto se iba consiguiendo retirando las prestaciones a todo aquel que no hubiera buscado (y, si lo había encontrado, aceptado) un empleo retribuido. Como en estas circunstancias un empresario podía ofrecer casi cualquier sueldo al contratar trabajadores –que no podían rechazar el empleo, por desagradable que fuera, sin arriesgarse a quedar excluidos de los beneficios sociales-, no solo se redujo considerablemente el número de beneficiarios del bienestar, sino que también disminuyeron los salarios y los costes de las empresas.

»Además, el bienestar adquirió un estigma explícito. Ser receptor de asistencia pública … era una marca de Caín: un signo de fracaso personal, la muestra de que, de alguna forma, esa persona se había escurrido por las griestas de la sociedad. Así, en los Estados Unidos contemporáneos, en un periodo de desempleo creciente, una persona sin trabajo queda estigmatizada: ya no es un miembro pleno de la comunidad.” “Como recordarán los lectores de George Orwell, en la Inglaterra de la Depresión, el indigente sólo podía solicitar asistencia una vez que las autoridades hubieran establecido –por medio de una investigación que invadía su intimidad- que había agotado sus propios recursos. En Estados Unidos, en los años treinta, se llevaba a cabo una comprobación similar. Malcolm X recuerda en sus memorias cómo los empleados sociales iban a su casa a ‘examinar’ a su familia: ‘… actuaban como si fueran nuestros dueños. Por mucho que mi madre lo deseara, no podía impedirles que entraran. Nosotros no entendíamos por qué, si el Estado estaba dispuesto a darnos paquetes de carne, sacos de patatas, y frutas y latas de toda clase de cosas, nuestra madre odiaba aceptarlo ...’

»Al contrario del extendido supuesto que se ha vuelto a introducir en la jerga política angloestadounidense, a pocas personas les gusta recibir asistencia en forma de ropa, zapatos, comida, ayuda para pagar el alquiler o la manutención de los hijos. Simplemente, es humillante.”

La desigualdad es buena. Detrás de este postulado suele esconderse una idea, la que propone la Teoría del Derrame: el dinero se comporta con los ricos como el agua con un vaso, habrá un momento en que no quepa más y comience a caer a un lado y a otro, y lloverán billetes sobre los pobres. Pero eso es falso. Investigaciones independientes han demostrado que la relación del dinero y los ricos suele asemejarse más (no siempre, para ser justos) a la del aire y una vejiga de goma: se estira y estira y estira, y siempre cabe más. Y si no, se compra otra vejiga en Suiza o en las Islas Caimán.

Instituciones multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos empiezan a asumir, después de mucho tiempo sin hacerle caso, que la desigualdad inhibe también, o ralentiza, el crecimiento económico.

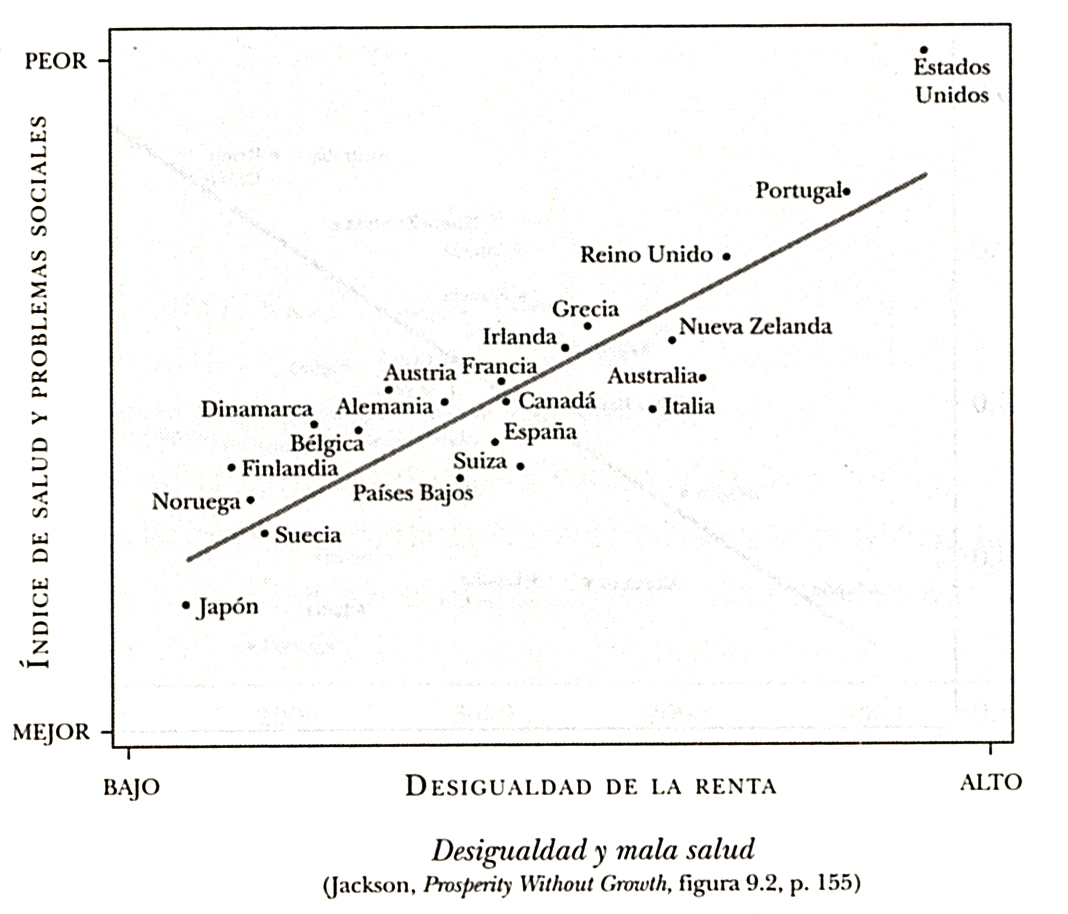

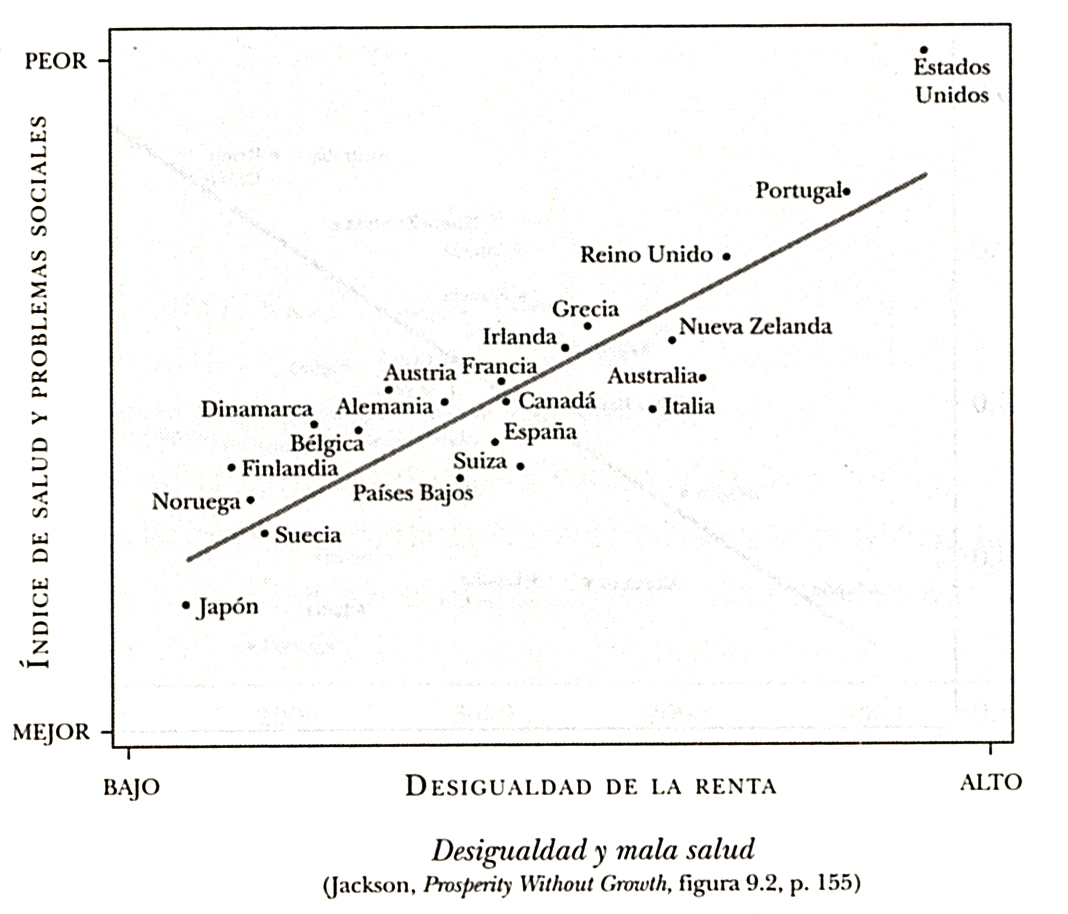

Por si fuera poco, la desigualdad económica exacerba los problemas sociales.

Y otro dato de regalo: hoy mismo, con este editorial ya publicado, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, de la Universidad de Vanderbilt, reveló que el 66.2% de los guatemaltecos creen que el Estado debe intervenir para reducir la desigualdad.