Vengo de Guatemala, expliqué. Lo que se traduce como: hice un viaje de 9 horas, quizá. No recuerdo ya. No dije que ese año había cumplido 40 ni que llegar con esa edad a la tierra en la que nació y de la que se exilió Onetti, que llegar a orillas del Río de la Plata, era parte de un culto propio. De un ritual que tenía que ver con Santa María: esa ciudad inexistente que sus libros ubican en alguna de las orillas del Río al que le dicen mar. Una ciudad en la que, un día, aparecieron sus habitantes, también con 40 años y sin pasado, por voluntad y desinterés de un dios cansado de la vida que llevaba en Buenos Aires y que, sin más esperanza, se puso a inventar.

¿Para qué desea tener acceso al archivo? Me preguntó la mujer que finalmente me recibió. Y solo pude responder como alguna vez lo hizo el mismo Onetti cuando le preguntaron para qué escribía: Para mi placer y para mi vicio, le dije. Ella sonrió, me dio algunos documentos en los que hacía que me comprometiera a no divulgar las fotos que iba a tomar y luego me quedé esperando verla volver con las carpetas que contenían las agendas manuscritas, los folios mecanografiados, las hojas sueltas escritas con lápiz y las correcciones con lapicero de Juntacadáveres, Cuando ya no importe, La muerte y la niña, Jacob y el otro y Dejemos hablar al viento.

***

Onetti fue, quizá, mi primera gran intuición literaria. No tendría ni 15 años, cuando compré un ejemplar de El astillero en una venta de libros usados. Era un ejemplar barato, una edición muy fea de Bruguera. Cada vez que la veo y me pregunto qué fue lo que pudo llamarme la atención en ese entonces, solo puedo creer que mi intuición sí sabía que allí iba a encontrar un camino. O quizá, que iba a encontrar allí una verdad que me conmovería cada vez que abriera un libro suyo.

El camino no iba a ser fácil. Empecé ese primer libro y renuncié a él varias veces. Y solo logré acercarme a tener conciencia de su universo cuando Juntacadáveres llegó por medio de la bondad de un amigo y La vida breve apareció en un ejemplar destartalado en la biblioteca de la USAC. Así, de a poco y caóticamente, fui juntando las piezas de ese universo que a mí hoy todavía me conmueve.

[frasepzp1]

Hablo de un universo de personajes de ojos cansados que rememoraban la desaparición de la fe en la sorpresa, como diría dios Brausen de la mirada del médico Díaz Grey. El de personajes cuyos rasgos están marcados por el tiempo y por el hastío. El de sus largos silencios y sus impetuosos monólogos mentales. El de las búsquedas de redención y sus constantes intentos fallidos. Un universo disociado, en el que la ficción siempre será más amable, más heroica que la realidad. Un espacio en donde se tiene conciencia de la tristeza, de la soledad y de su perfección, más que como un destino, como una trinchera que los librará de la desesperanza.

***

Abrí la carpeta de Juntacadáveres con el cuidado y el asombro de alguien a quien le ha sido develado un secreto, con la lentitud de quien teme que un movimiento de la prisa lo pueda despertar. Adentro encontré unas hojas sueltas escritas con lápiz y otras más ya mecanografiadas. Encima de ellas, un cuaderno, en cuya tapa se lee: «Prostíbulo pasado a máquina».

Allí está, con leves cambios, la primera página de la novela. La caligrafía se percibe lenta, clara. Casi no tiene enmiendas y fluye respetando los renglones (algo que irá cambiando a lo largo de los años, según otros de sus cuadernos, otras agendas manuscritas). Sobre las hojas mecanografiadas es en donde aparecen los tachones, los cambios. Me llama la atención que en los primeros capítulos parecía haber empezado a esbozar a otro personaje en otra ciudad. Al primero le puso encima, a mano: Díaz Grey; y a la ciudad, que parecía llamarse Cruz Alta le escribió encima: Santa María. Allí estuvo, sin duda, la epifanía de volver a la ciudad inventada dos novelas atrás. Allí fue, sin duda, en donde nació la saga.

Vuelvo a la primera hoja del cuaderno manuscrito y reparo en que hay un par de líneas que anteceden a todo, parecen haber sido agregadas por él mismo algún tiempo después. Están escritas con lápiz y en ellas está delineado un estilo, un camino, un credo onettiano que me hace pensar en Faulkner y me acelera el corazón: «Los diálogos, espacios para respirar». «Un párrafo, dos notas de belleza, una de violencia».

***

Dos mañanas enteras pasé caminando por las calles del Barrio Sur de Montevideo. Por allí, decían algunas vagas indicaciones encontradas en Internet y algunas otras de poetas locales, que estaba la casa en la que había vivido, hasta 1975, Juan Carlos Onetti.

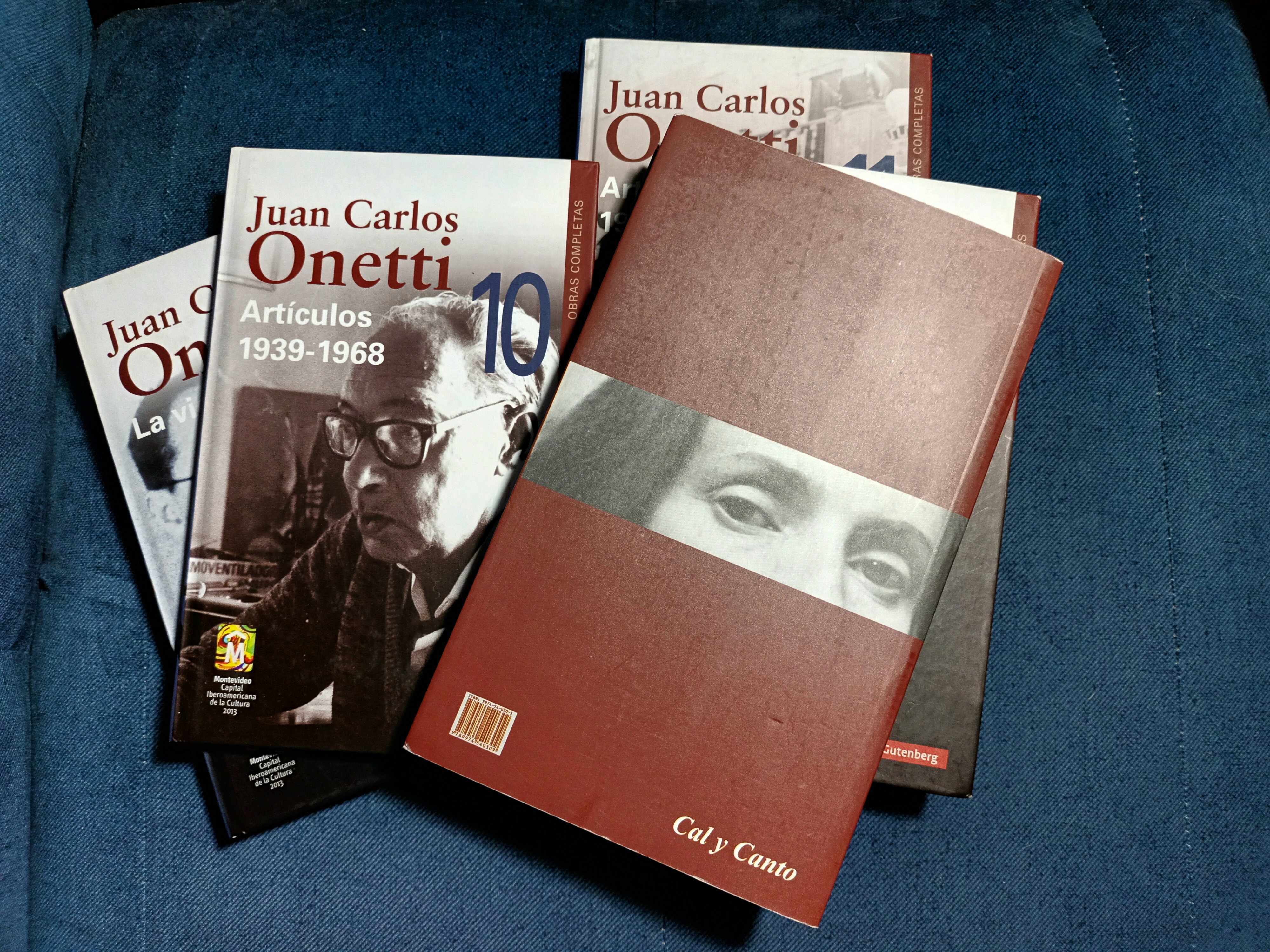

El segundo día me di por vencida. No la encontré y terminé explorando una librería en donde tenían en oferta varios tomos de sus obras completas. Antes de salir de allí, todavía le pregunté al librero si sabía en dónde estaba la casa en la que había vivido el escritor. Negó con la cabeza y se alejó. Estaba por salir cuando se acercó y me extendió un pedazo de hoja de cuaderno en la que había hecho una anotación apresurada: «Gonzalo Ramírez 1497». «No es lejos de aquí», me dijo cuando se despidió. Así, con libros embolsados y los pies adoloridos, agarré camino de vuelta hasta llegar a la dirección de esquina, muy cerca de donde había estado caminando esos días.

Allí estaba el edificio, una estructura antigua de seis niveles. En la fachada había una plaqueta más reciente: «En esta casa vivió el escritor Juan Carlos Onetti, quien nació en Montevideo el 1 de julio de 1909. Es el autor de obras como El pozo, Los adioses y El infierno tan temido. Debió irse del país durante la dictadura de 1975. Fue acogido en España. Allí residió hasta el fin de sus días. En ese país fue galardonado con el Premio Cervantes. Falleció en Madrid el 30 de marzo de 1994». La había encontrado. Me acomodé un rato del otro lado de la avenida y me dediqué a la contemplación, que es el otro punto al que esperan arribar todos los peregrinajes.

***

¿Qué hace uno cuando llegó a un lugar por otros motivos, pero tiene la oportunidad de estar frente a los manuscritos o los objetos de un escritor admirado? ¿Por dónde empieza a aprovechar el tiempo limitado, para que le sean suficientes los ojos y la memoria?

Yo no lo sé. Hay prisa en todas las oportunidades improbables. Hay prisa y hay olvido en todo lo que parece sueño. Por eso, me centro en algunos detalles. En los rasgos de su letra, por ejemplo. Y veo que la calma, la lentitud uruguaya empiezan a deformarse poco a poco, empiezan a desaparecer en la medida en que pasan los años, los cuadernos, las libretas, las nuevas historias. En algunas de ellas, los renglones no alcanzan, el discurso se pierde sin espacio ni centro a lo largo de las páginas, la letra se echa hacia atrás, se vuelve incomprensible, se hace grande y torpe. Me centro en lo caótico de la corrección de los textos mecanografiados: en los tachones impetuosos, en las eliminaciones minuciosas, en las palabras sobre las palabras en busca de la precisión.

[frasepzp2]

No sé realmente qué busco. Busco sentir una cercanía, una emoción. Busco un rastro que me dé testimonio directo de un tiempo que no viví, de un espacio, de un proceso que me llegó en diferido y reproducido en serie. No sé realmente qué busco, pero es entonces cuando encuentro: se trata de un cuarto de página sin líneas, rasgado sin mayor cuidado y detenido con un pedazo de cinta adhesiva amarillenta a la tapa interna, trasera, de uno de los cuadernos en donde aparece el manuscrito de Cuando ya no importe, la última novela que escribió y que fue publicada un año antes de su muerte. Lo leo, no recuerdo haberlo leído antes. Sigo sin encontrarlo y dice así: «disfrutar de la corta felicidad que ofrece la contemplación de ese inalcanzable objeto del deseo». La foto de esas líneas hoy sigue prendida de una orilla de mi espejo. Esa fue una de mis grandes epifanías, la lección de vida que se convirtió en la sonrisa triste de un credo personal.

***

El último de los días que estuve en Montevideo tomé un taxi para cruzar la ciudad, rumbo al Cementerio del Norte, en busca de la tumba de Idea Vilariño. Una poeta a la que no buscaba del todo, pero cuya presencia me salió al encuentro, varias veces, en librerías, en uno de los soles que puebla la peatonal Sarandí, en algunas pintas callejeras y en un cuadro que adornaba uno de los espacios comunes del hotel. Quise pensar que esa constancia extraña se debía a mi invocación de Onetti, ese escritor que, durante casi 20 años, fue además su gran amor.

El taxista que me llevó se llamaba Hugo y me contó que en unos cuantos meses tenía planeado largarse para España. Fue el único que me dijo que estaba decepcionado de la izquierda y que el Uruguay era un país inseguro. Debí repetirle el nombre de la poeta varias veces en el momento en que decidió que la zona no era buena y que me quedara dentro del taxi, que él iba a bajar para preguntar. Idea, me hizo repetirle, Idea Vilariño. Lo apuntó finalmente, no le sonó. Y regresó con una indicación vaga: está en un monumento al lado de la tumba de García Torres, el artista polifacético del Uruguay. Y emprendimos el camino. Al lado, literal, no había nada, no había otra tumba. Ahora sé que unos metros más allá estaba el espacio en donde colocan las urnas y que ese era el lugar.

Pero estábamos allí y a Hugo no pareció importarle la ausencia. Me dijo que ese era el lugar. Que si quería que me tomara una foto. Yo no veía nada, así que le dije que no se molestara. Pero Hugo insistió y pidió que me colocara al lado de una tumba sin nombre. En ese momento, recordé de inmediato una experiencia similar en el cementerio de Granada, en Nicaragua, cuando unos guardias de seguridad me acompañaron hasta la que, aseguraban, era la tumba del poeta Joaquín Pasos, y tampoco vi nada. Él tomó la foto. Yo sonreí.

El viaje de regreso fue más silencioso. Debió ser efecto de la visita al cementerio o de la inminencia del final de un viaje cargado de sensaciones y de imágenes. La ciudad de Montevideo pasaba presurosa por el otro lado de la ventanilla de su taxi que, en ese momento, se detuvo en un semáforo cercano al Palacio Legislativo. Montevideo se detuvo conmigo y desde una de las paredes a la orilla de la ruta, Idea Vilariño volvió a aparecer y me observó fijamente con su intensa mirada de esténcil azul.

Más de este autor